Радиопеленгация (беззапросная, пассивная радиолокация. Подслушивание): определение направления (пеленга) на источник радиоизлучения, его координаты и др.. Радиопеленгацию осуществляют при помощи радиопеленгаторов.

Радиопеленгатор состоит из антенной системы и приёмно-индикаторного устройства. Радиопеленгация может быть в различной степени автоматизирована, в том числе автоматическое уничтожение вражеских объектов.

Методы радиопеленгации

Амплитудный метод

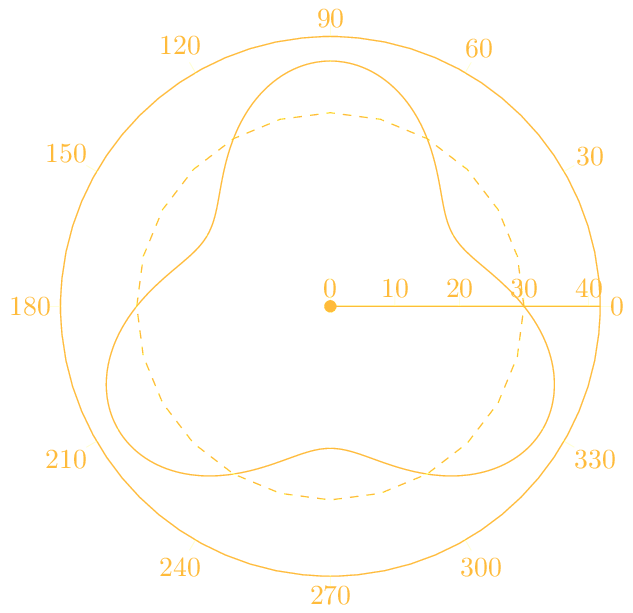

Для пеленгации амплитудным методом применяют антенную систему, имеющую диаграмму направленности с одним или несколькими четкими минимумами или максимумами (для нахождения направления на объект по пересечению диаграмм направленности). Например, при пеленгации источника в УКВ диапазоне типично применение антенн типа волновой канал для поиска по максимуму.

Радиопеленгатор состоит из антенной системы и приёмно-индикаторного устройства. Радиопеленгация может быть в различной степени автоматизирована, в том числе автоматическое уничтожение вражеских объектов.

Методы радиопеленгации

Амплитудный метод

Для пеленгации амплитудным методом применяют антенную систему, имеющую диаграмму направленности с одним или несколькими четкими минимумами или максимумами (для нахождения направления на объект по пересечению диаграмм направленности). Например, при пеленгации источника в УКВ диапазоне типично применение антенн типа волновой канал для поиска по максимуму.

В КВ диапазоне часто применяется рамочная антенна, диаграмма направленности которой имеет форму восьмерки с двумя четкими минимумами. Для устранения неоднозначности приходится применять специальные технические решения (например, подключение дополнительной штыревой антенны, что позволяет исключить один минимум и превратить диаграмму направленности в кардиоиду).

Либо изготавливать громадные антенные системы.

Недостатком данного метода является низкая точность измерения угловых координат, низкая разрешающая способность и чувствительность к амплитудным флуктуациям принятого сигнала (для метода нахождения по экстремуму), при амплитудном методе с несколькими ДН точность вполне достаточна для выполнения задач. Преимущества: это относительная простота технической реализации и малое влияние шумов на точность пеленгования.

Либо изготавливать громадные антенные системы.

Недостатком данного метода является низкая точность измерения угловых координат, низкая разрешающая способность и чувствительность к амплитудным флуктуациям принятого сигнала (для метода нахождения по экстремуму), при амплитудном методе с несколькими ДН точность вполне достаточна для выполнения задач. Преимущества: это относительная простота технической реализации и малое влияние шумов на точность пеленгования.

Фазовый метод

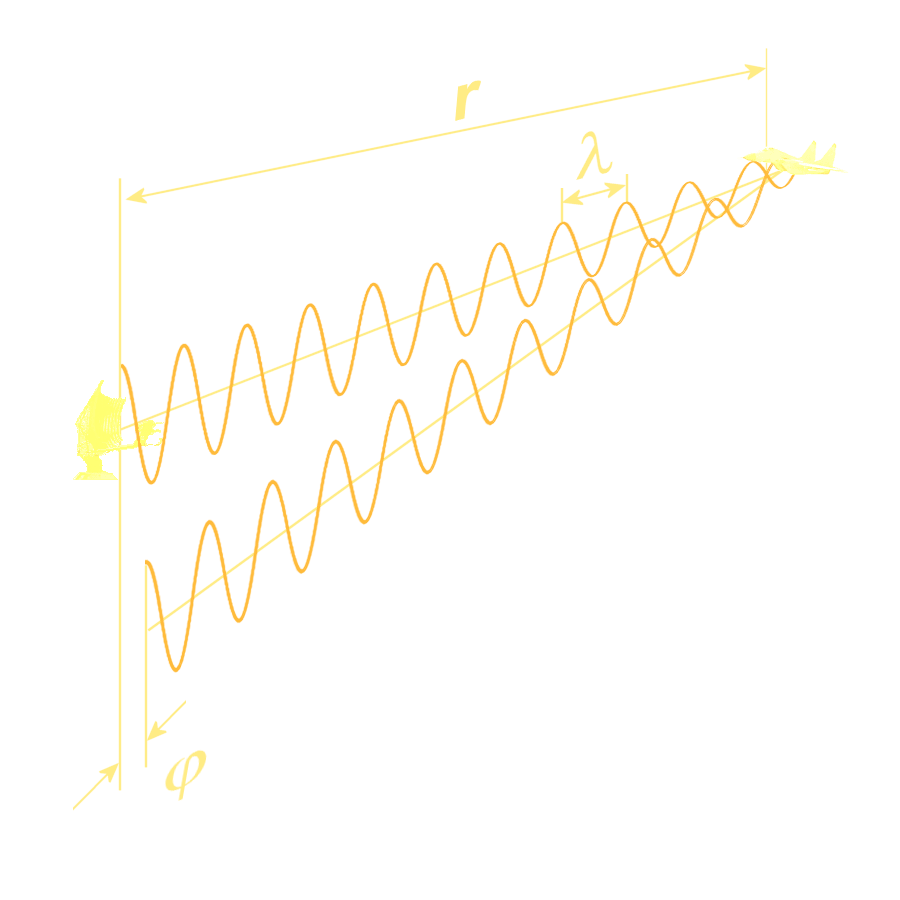

При пеленгации фазовым методом применяют антенную систему, вернее в большей мере метод обработки сигнала, который позволяет различать объекты радиоизлучающие, приходящие с различных направлений, путём анализа фаз принимаемых несколькими, можно и одной, антеннами сигналов. 30+.

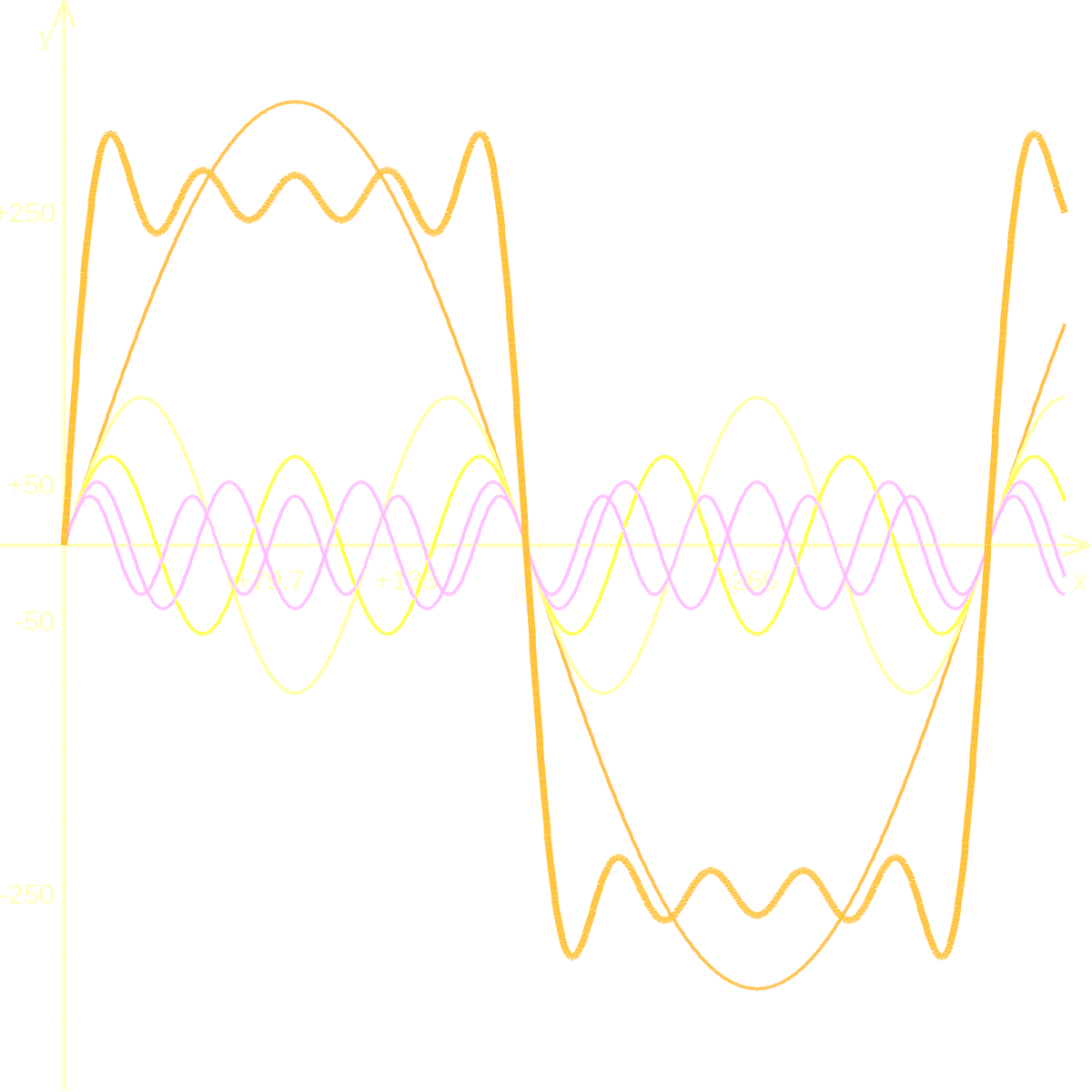

Доплеровский метод

Вывод о направлении (в некоторых случаях — и о расстоянии) на источник радиоизлучения делается на основании характера изменения доплеровского сдвига частоты сигнала, принимаемого движущимся пеленгатором или движущейся антенной пеленгатора. Доплеровский метод используется, например, при пеленгации аварийных радиобуёв системы Коспас-Сарсат.

Возможны также различные комбинации перечисленных методов.

При пеленгации фазовым методом применяют антенную систему, вернее в большей мере метод обработки сигнала, который позволяет различать объекты радиоизлучающие, приходящие с различных направлений, путём анализа фаз принимаемых несколькими, можно и одной, антеннами сигналов. 30+.

Доплеровский метод

Вывод о направлении (в некоторых случаях — и о расстоянии) на источник радиоизлучения делается на основании характера изменения доплеровского сдвига частоты сигнала, принимаемого движущимся пеленгатором или движущейся антенной пеленгатора. Доплеровский метод используется, например, при пеленгации аварийных радиобуёв системы Коспас-Сарсат.

Возможны также различные комбинации перечисленных методов.

Применения

Путём радиопеленгации источника с двух и более удаленных друг от друга точек можно определить местоположение источника излучения путём триангуляции. Обратно, при радиопеленгации двух и более разнесенных радиомаяков, местоположение которых известно, можно определить положение радиопеленгатора. И в том и в другом случае для получения удовлетворительной точности требуется, чтобы определяемые направления достаточно отличались друг от друга. В первом случае этого добиваются выбором точек, с которых осуществляется радиопеленгация, во втором—путём выбора подходящих радиомаяков.

Радионавигация

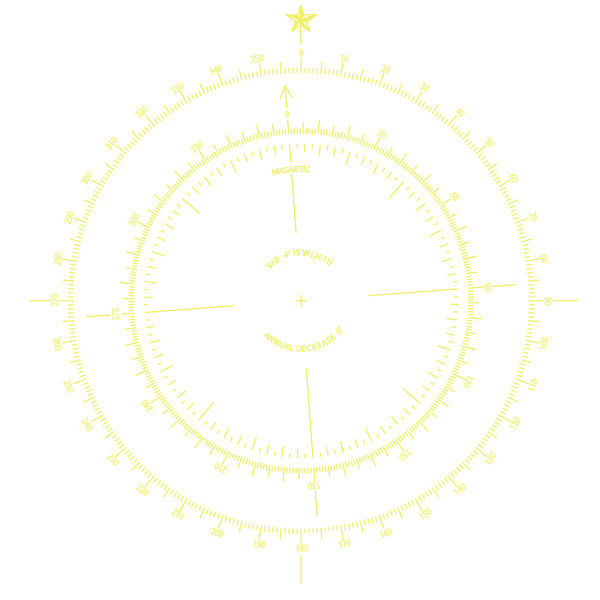

Многие радионавигационные системы используют радиопеленгацию в качестве метода определения положения. Например, радиокомпас, по сути, является специализированным пеленгатором, принимающим сигналы приводных радиомаяков или вещательных станций средневолнового диапазона.

Также применяется в радиоразведке.

Путём радиопеленгации источника с двух и более удаленных друг от друга точек можно определить местоположение источника излучения путём триангуляции. Обратно, при радиопеленгации двух и более разнесенных радиомаяков, местоположение которых известно, можно определить положение радиопеленгатора. И в том и в другом случае для получения удовлетворительной точности требуется, чтобы определяемые направления достаточно отличались друг от друга. В первом случае этого добиваются выбором точек, с которых осуществляется радиопеленгация, во втором—путём выбора подходящих радиомаяков.

Радионавигация

Многие радионавигационные системы используют радиопеленгацию в качестве метода определения положения. Например, радиокомпас, по сути, является специализированным пеленгатором, принимающим сигналы приводных радиомаяков или вещательных станций средневолнового диапазона.

Также применяется в радиоразведке.

Радиоэлектронная разведка — это уникальный способ сбора разведывательной информации. Более эффективного и в то же время безопасного средства разведки человечество пока не придумало. Например, войсковой и специальной разведке, чтобы вскрыть объект противника, необходимо совершить не один рейд на территорию, занятую противником, подвергая опасности разведчиков. У радиоэлектронной разведки свои методы. Не рискуя личным составом, порою по одному радиосигналу, одной фразе в радиообмене она раскрывает то, что не под силу другим видам разведки.

Отечественная радиоэлектронная разведка, созданная на базе частей и подразделений радио- и радиотехнической разведки Белорусского военного округа, является законной наследницей славных боевых традиций советской военной разведки.

Отечественная радиоэлектронная разведка, созданная на базе частей и подразделений радио- и радиотехнической разведки Белорусского военного округа, является законной наследницей славных боевых традиций советской военной разведки.

История радиоэлектронной разведки уходит своими корнями в 1904 год, когда зародилась радиоразведка как средство боевого обеспечения действий войск. Ее колыбелью стал военно-морской флот Российской империи. В период Русско-японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С. Макаров 20 марта 1904 года издал приказ, в котором предписывалось осуществлять перехват неприятельских радиограмм, а также доводились рекомендации по определению направлений на источники сигналов.

В период Первой мировой войны радиоразведка получила свое дальнейшее развитие. К 1916 году в сухопутных войсках Российской империи было сформировано около 50 специальных подразделений в составе фронтов и армий.

В период Первой мировой войны радиоразведка получила свое дальнейшее развитие. К 1916 году в сухопутных войсках Российской империи было сформировано около 50 специальных подразделений в составе фронтов и армий.

В годы Гражданской войны началось формирование пеленгаторных и информационных постов — первых подразделений фронтовой радиоразведки Красной Армии, которые внесли существенный вклад в дело разгрома контрреволюции.

Во время мирного строительства в военных округах были сформированы роты радиоразведки, которые дислоцировались вдоль западной границы СССР. Для руководства радиоразведкой и централизованной обработки добываемых ею сведений в состав разведывательного управления РККА в 1930 году была введена секция, реорганизованная вскоре в отдел, который возглавил бригадный инженер— теоретик и организатор радиоразведки тех лет.

Во время мирного строительства в военных округах были сформированы роты радиоразведки, которые дислоцировались вдоль западной границы СССР. Для руководства радиоразведкой и централизованной обработки добываемых ею сведений в состав разведывательного управления РККА в 1930 году была введена секция, реорганизованная вскоре в отдел, который возглавил бригадный инженер— теоретик и организатор радиоразведки тех лет.

С 1931 года началось формирование тяжелых радиопеленгаторных рот, на базе которых позже созданы отдельные радиодивизионы особого назначения (ОСНАЗ). В 1939 году подразделения радиоразведки в составе войск Белорусского военного округа участвовали в освобождении Западной Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны радиоразведка была одним из наиболее важных и результативных источников информации для командования. Эти части внесли

огромный вклад в обеспечение разгрома врага в ходе проведения операции «Багратион». В Белорусской наступательной операции задачи в интересах четырех фронтов выполняли шесть радиодивизионов ОСНАЗ, а также части ОСНАЗ Ставки верховного главнокомандования.

огромный вклад в обеспечение разгрома врага в ходе проведения операции «Багратион». В Белорусской наступательной операции задачи в интересах четырех фронтов выполняли шесть радиодивизионов ОСНАЗ, а также части ОСНАЗ Ставки верховного главнокомандования.

В послевоенные годы развитие радиоэлектронной разведки зависело от освоения ею новых видов радиоизлучения и объектов наблюдения. Так, в конце 1940‑х годов была создана радиотехническая разведка, добывающая сведения о радиолокационных средствах различного назначения.

В дальнейшем радиодивизионы особого назначения были переформированы в радио- и радиотехнические полки особого назначения, в последующем развернуты отдельные радиотехнические бригады особого назначения, которые дислоцировались в приграничных военных округах и группах войск. Армейскую радиоэлектронную разведку перевели на полковую структуру.

В дальнейшем радиодивизионы особого назначения были переформированы в радио- и радиотехнические полки особого назначения, в последующем развернуты отдельные радиотехнические бригады особого назначения, которые дислоцировались в приграничных военных округах и группах войск. Армейскую радиоэлектронную разведку перевели на полковую структуру.

Радиоэлектронная разведка развивалась адекватно совершенствованию систем связи и радиотехнического обеспечения вооруженных сил вероятного противника. Важное значение для развития радиоэлектронной разведки в СССР имело участие воинских частей и подразделений особого назначения в локальных войнах, вооруженных конфликтах того времени.

На должностных лиц отдела, а в последующем — управления радиоэлектронной разведки были возложены сложные задачи по формированию соединения и воинских частей особого назначения, разработке нормативных документов, организации взаимодействия с субъектами радиоэлектронной разведки государств СНГ, закупке новых технических средств.

На должностных лиц отдела, а в последующем — управления радиоэлектронной разведки были возложены сложные задачи по формированию соединения и воинских частей особого назначения, разработке нормативных документов, организации взаимодействия с субъектами радиоэлектронной разведки государств СНГ, закупке новых технических средств.

В 1991 году создано Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте России. Агентство ликвидировано 1 июля 2003 г.

11 марта 2003 года создано «Спецсвязь» ФСО России.

В июле 2003 года 3-е главное управление ФАПСИ (Радиоразведка) передано

в полном составе в ФСБ. Сформирован 16-й Центр ФСБ.